LIGO, Virgo e KAGRA celebrano questa settimana l’anniversario della prima rilevazione delle onde gravitazionali e annunciano la verifica del teorema dell’area dei buchi neri di Stephen Hawking

Il 14 settembre 2015 è arrivato sulla Terra un segnale generato da una coppia di buchi neri che, dopo aver spiraleggiato uno attorno all’altro a velocità impressionanti, si erano fusi, liberando una enorme quantità di energia. Per raggiungerci il segnale aveva viaggiato per circa 1,3 miliardi di anni alla velocità della luce, ma non si trattava di un segnale luminoso, era un fremito dello spazio-tempo chiamato onda gravitazionale, teorizzato per la prima volta da Albert Einstein 100 anni prima. Quella prima rivelazione diretta delle onde gravitazionali effettuata dai due rilevatori gemelli LIGO negli Stati Uniti, sarà annunciata al mondo dalle collaborazioni LIGO e Virgo, dopo molti mesi di analisi e verifiche, solo nel febbraio 2016.

E porterà l’anno successivo alla assegnazione del premio Nobel per la Fisica, a tre dei fondatori di LIGO: Rainer Weiss, professore emerito di fisica dell’MIT (recentemente scomparso all’età di 92 anni), Barry Barish e Kip Thorne di Caltech.

Oggi i rivelatori gravitazionali statunitensi LIGO negli stati di Washington e Louisiana, Virgo, progetto fondato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal francese CNRS in Italia e KAGRA in Giappone opera in modo coordinato e osserva circa una fusione di buchi neri ogni tre giorni. Il network LVK (LIGO, Virgo e KAGRA) ha osservato un totale di circa 300 fusioni di buchi neri, alcune delle quali sono state confermate mentre altre sono in attesa di ulteriori analisi. Nel corso dell’attuale periodo di osservazione scientifico, cominciato a giugno 2023, LVK ha rivelato circa 230 segnali candidati a essere fusioni di buchi neri, più del doppio di quelli rilevati nei primi tre periodi.

Il notevole aumento del numero di osservazioni di LVK nell’ultimo decennio è dovuto a diversi miglioramenti apportati ai rivelatori, alcuni dei quali sfruttano l’ingegneria di precisione quantistica di ultima generazione. Questi interferometri per onde gravitazionali sono di gran lunga il più preciso strumento di misurazione mai creato dall’umanità. Le distorsioni spazio-temporali indotte dalle onde gravitazionali sono incredibilmente minuscole. Per osservarle, LIGO,Virgo e KAGRA devono rivelare cambiamenti nello spazio-tempo più piccoli di un decimillesimo della dimensione di un protone. Vale a dire 700.000 miliardi di volte più piccole dello spessore di un capello umano.

Il segnale più chiaro finora

La maggiore sensibilità degli strumenti è esemplificata dalla recente scoperta di una fusione di buchi neri denominata GW250114 (i numeri indicano la data in cui il segnale delle onde gravitazionali è arrivato sulla Terra: 14 gennaio 2025). L’evento non è molto diverso dalla prima rivelazione in assoluto (denominata GW150914): entrambi coinvolgono buchi neri in collisione a circa 1,3 miliardi di anni luce di distanza, con masse da 30 a 40 volte quelle del nostro Sole. Ma grazie a 10 anni di progressi tecnologici che hanno ridotto il rumore strumentale, il segnale di GW250114 è molto più nitido.

“Possiamo sentirlo forte e chiaro, e questo ci permette di testare le leggi fondamentali della fisica”, dice Katerina Chatziioannou, membro di LIGO e Assistant Professor di fisica a Caltech, tra i principali autori di un nuovo studio su GW250114 pubblicato su Physical Review Letters.

Analizzando le frequenze delle onde gravitazionali emesse dalla fusione, il team di LVK è stato in grado di fornire la migliore prova osservativa finora acquisita di quello che è noto come il teorema dell’area dei buchi neri, un’idea avanzata da Stephen Hawking nel 1971 secondo cui le superfici totali dei buchi neri non possono diminuire. Quando i buchi neri si fondono, le loro masse si uniscono, aumentando la superficie. Ma perdono anche energia sotto forma di onde gravitazionali. Inoltre, la fusione può far sì che il buco nero combinato aumenti il suo spin, il che porterebbe a ridurre la sua area. In realtà Il teorema dell’area del buco nero afferma che, nonostante questi fattori in competizione, la superficie totale del buco nero finale deve comunque crescere

In seguito, Hawking e il fisico Jacob Bekenstein conclusero che l’area di un buco nero è proporzionale alla sua entropia, o grado di disordine. Queste scoperte hanno aperto la strada a successivi lavori rivoluzionari nel campo della gravità quantistica, che cerca di unire due pilastri della fisica moderna: la relatività generale e la fisica quantistica.

In sostanza, la rivelazione ha permesso al team di “ascoltare” i due buchi neri che crescevano mentre si fondevano in uno solo, verificando il teorema di Hawking. I buchi neri iniziali avevano una superficie totale di 240.000 chilometri quadrati (circa la dimensione del Regno Unito), mentre l’area finale era di circa 400.000 chilometri quadrati (quasi la dimensione della Svezia). Questo è il secondo test del teorema dell’area del buco nero; un primo test è stato eseguito nel 2021 utilizzando i dati del primo segnale GW150914, ma poiché quei dati non erano così chiari, i risultati avevano un livello di confidenza del 95% rispetto al 99,999% dei nuovi dati.

Kip Thorne ricorda che Hawking gli telefonò per chiedergli se LIGO potesse essere in grado di testare il suo teorema subito dopo aver appreso della rivelazione delle onde gravitazionali nel 2015. “Se Hawking fosse ancora vivo, si avrebbe certamente gioito nel vedere che l’analisi dei dati di GW250114 mostri che l’area dei buchi neri uniti effettivamente aumenta”, dice Thorne. (Hawking è scomparso nel 2018)

Nello studio pubblicato oggi, infatti, i ricercatori sono riusciti a misurare con precisione i dettagli della cosiddetta fase di ringdown, in cui, dopo la fusione, il buco nero finale vibra come una campana colpita. Ciò ha permesso loro di calcolare la massa e lo spin del buco nero e di determinarne quindi la superficie.

In questo studio,in effetti, sono stati individuati per la prima volta, con sicurezza, due distinti “modi” di onde gravitazionali nella fase di ringdown. I modi sono come i suoni caratteristici di una campana, quando viene colpita: hanno frequenze simili ma si estinguono a velocità diverse, il che li rende difficili da identificare. Grazie al miglioramento dei dati relativi a GW250114, il team ha potuto estrarre per la prima volta i modi, dimostrando che il ringdown del buco nero si è verificato esattamente come previsto dai modelli matematici.

Infine un altro studio di LIGO – Virgo – KAGRA, presentato oggi a Physical Review Letters, pone dei limiti alla previsione di un terzo tono più acuto nel segnale di GW250114 ed esegue alcuni dei test più rigorosi finora condotti sull’accuratezza della relatività generale nel descrivere la fusione dei buchi neri.

“Analizzare i dati dei rivelatori per individuare segnali astrofisici transitori, inviare alerts per attivare osservazioni di follow-up da parte dei telescopi e pubblicare i risultati raccogliendo informazioni da centinaia di eventi è un processo piuttosto lungo e complesso – aggiunge Nicolas Arnaud, ricercatore del CNRS in Francia e coordinatore del quarto ciclo di osservazioni di Virgo – Dietro a tutti questi passaggi ci sono. però, esseri umani, in particolare quelli che sono in turno costantemente a sorvegliare i nostri strumenti, in tutte le regioni del pianeta: letteralmente, il Sole non tramonta mai sulle nostre collaborazioni!”.

Spingersi oltre i limiti

LIGO e Virgo hanno anche osservato stelle di neutroni nell’ultimo decennio. Come i buchi neri, le stelle di neutroni si formano dopo la morte esplosiva delle stelle massicce, ma sono meno pesanti e emettono luce. Nell’agosto 2017, LIGO e Virgo hanno assistito all’epica collisione tra una coppia di stelle di neutroni – una kilonova – che ha disperso nello spazio oro e altri elementi pesanti. Lo stesso fenomeno è stato immediatamente segnalato a decine di telescopi suulla Terra e nello Spazio, che hanno potuto catturare altri segnali generati dallo stesso evento: dai raggi gamma ad alta energia alle onde radio a bassa energia. Questo evento astronomico “multi-messaggero” ha segnato una tappa epocale. La ricerca di altre collisioni di stelle di neutroni resta oggi una delle frontiere più promettenti per la comunità astronomica e il network LVK è al centro di un sistema di alerts, che consente ai telescopi di cercare nei cieli i segni di una nuova potenziale kilonova.

“La rete globale fdi rivelatori gravitazionali è essenziale per l’astronomia delle onde gravitazionali”, afferma Gianluca Gemme, portavoce di Virgo e dirigente di ricerca dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). “Con tre o più rivelatori che operano all’unisono, possiamo individuare gli eventi cosmici con maggiore precisione, estrarre informazioni astrofisiche più ricche e consentire segnalazioni rapide per il follow-up di più messaggeri”. La Collaborazione Virgo è orgogliosa di contribuire a questa impresa scientifica mondiale”.

Guardando al futuro, gli scienziati stanno lavorando a rivelatori ancora più grandi. Il progetto europeo, chiamato Einstein Telescope, prevede di costruire uno o due enormi interferometri sotterranei con bracci di oltre 10 chilometri, mentre quello statunitense, chiamato Cosmic Explorer, sarebbe simile all’attuale LIGO ma con bracci lunghi 40 chilometri. Osservatori di questa portata consentirebbero di ascoltare le prime fusioni di buchi neri nell’universo e, forse, l’eco delle scosse gravitazionali dei primissimi istanti dopo il Big Bang.

“Questo è un momento straordinario per la ricerca sulle onde gravitazionali: grazie a strumenti come Virgo, LIGO e KAGRA, possiamo esplorare un universo oscuro che prima era completamente inaccessibile. – ha dichiarato Massimo Carpinelli, professore all’Università di Milano Bicocca e direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina – Le conquiste scientifiche di questi 10 anni stanno innescando una vera e propria rivoluzione nella nostra visione dell’Universo. Stiamo già preparando una nuova generazione di rivelatori come Einstein Telescope in Europa e Cosmic Explorer negli Stati Uniti, oltre all’ interferometro spaziale LISA, che ci porteranno ancora più lontano nello spazio e nel tempo. Nei prossimi anni, saremo in grado di affrontare queste straordinarie sfide solo grazie a una sempre più ampia e solida collaborazione tra scienziati, Paesi e istituzioni diverse, sia a livello europeo che globale.”

La collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA

LIGO è finanziato dalla NSF e gestito da Caltech e MIT, che hanno ideato e realizzato il progetto. Il sostegno finanziario al progetto Advanced LIGO è stato guidato dalla NSF, con significativo impegno e contributi da parte di Germania (Max Planck Society), Regno Unito (Science and Technology Facilities Council) e Australia (Australian Research Council). Oltre 1.600 scienziati di tutto il mondo partecipano al progetto attraverso la LIGO Scientific Collaboration, che include la GEO Collaboration. Altri partner sono elencati sul sito https://my.ligo.org/census.php.

La Collaborazione Virgo è attualmente composta da circa 1.000 membri provenienti da 175 istituzioni di 20 paesi diversi (principalmente europei). L’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) ospita il rivelatore Virgo vicino a Pisa ed è finanziato dal Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Francia, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in Italia, dall’Istituto Nazionale di Fisica Subatomica (Nikhef) nei Paesi Bassi, dalla Fondazione per la Ricerca delle Fiandre (FWO) e dal Fondo Belga per la Ricerca Scientifica (F.R.S.-FNRS). Un elenco dei gruppi della Collaborazione Virgo è disponibile all’indirizzo: https://www.virgo- gw.eu/about/scientific-collaboration/. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Virgo: https://www.virgo-gw.eu.

KAGRA è un interferometro laser con bracci di 3 km a Kamioka, Gifu, Giappone. L’istituto ospitante è l’Istituto per la Ricerca sui Raggi Cosmici (ICRR) dell’Università di Tokyo, e il progetto è co-ospitato dall’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ) e dall’Organizzazione per la Ricerca sugli Acceleratori ad Alta Energia (KEK). La collaborazione KAGRA è composta da oltre 400 membri provenienti da 128 istituti di 17 Paesi/regioni. Le informazioni sul KAGRA per il pubblico generale sono disponibili sul sito web https://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/. Le risorse per i ricercatori sono accessibili da http://gwwiki.icrr.u-okyo.ac.jp/JGWwiki/KAGRA.

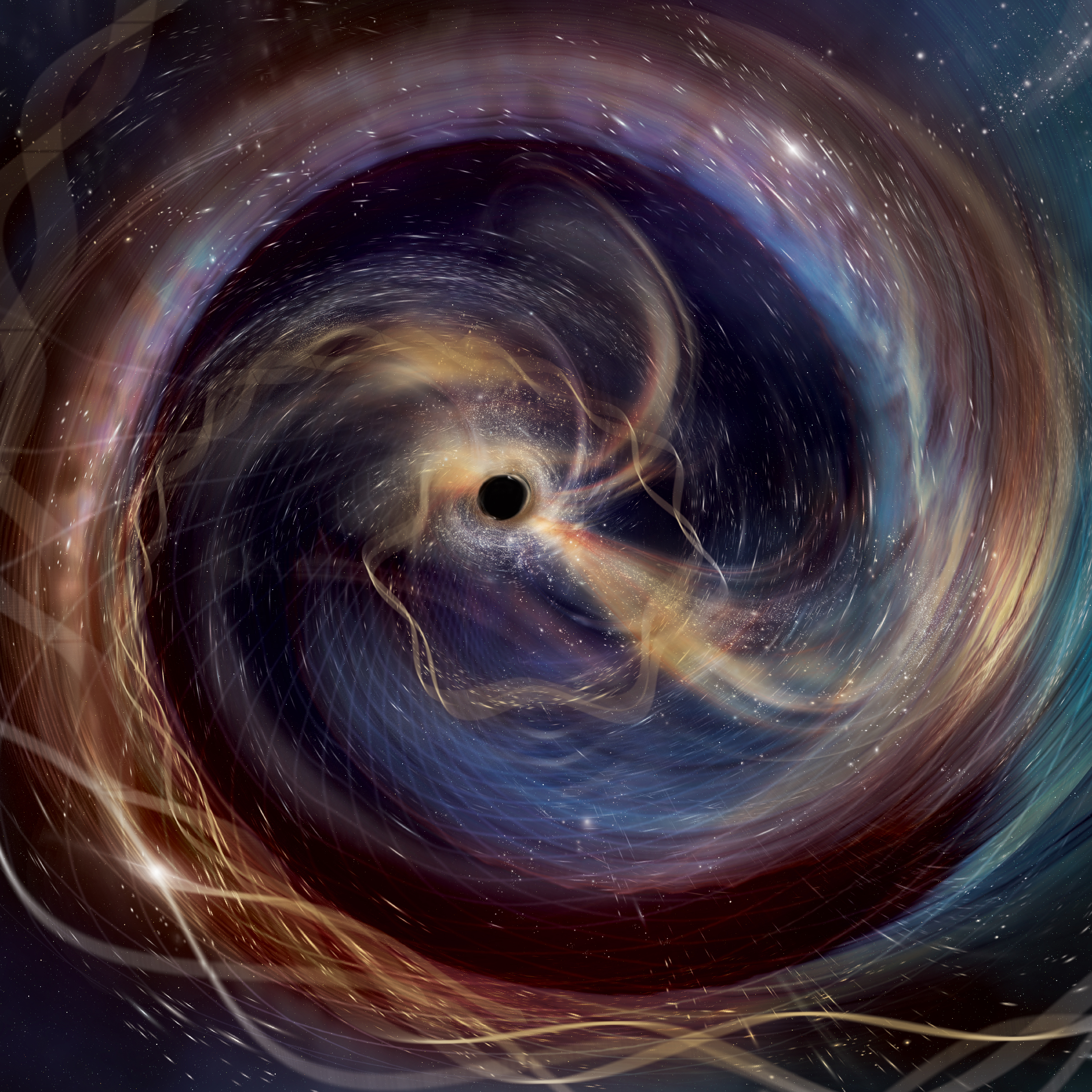

Descrizione e credits immagine:

Quest’opera d’arte ci fa immaginare GW250114 come se lo guardassimo da vicino, una potente collisione tra due buchi neri osservata con le onde gravitazionali dal progetto LIGO della National Science Foundation statunitense. Vediamo la prospettiva di uno dei buchi neri mentre si dirige a spirale verso il suo partner cosmico.

Credits immagine: Aurore Simonnet (SSU/EdEon)/LVK/URI

Contacts

Via E. Amaldi,5

56021 Cascina (PI) - Italy

Tel +39 050 752511

Contact us

How to reach us

Stay Tuned

EGO is a consortium of